亲吻的 8 大好处,你经历过几个?

情到浓处,亲吻,自然是水到渠成的事儿咯~

但是,亲亲也很有讲究,亲对了,益处一箩筐,亲错了,身体很受伤!

接下来,大家跟随小脉一起来看看,关于亲亲的那些事儿吧~

亲吻的8大好处,你经历了几个?

亲亲,除了能让我们感受到伴侣的浓浓爱意,身体也会默默发生一系列的变化哦。

身为一名老司机,你遇到过几个呢?

1.心情愉悦

愉悦是肯定的,只不过愉悦的形式略有不同,可能是羞涩的、惊喜的,还可能是雀跃的、炽烈的…

亲亲之所以会让人心情棒棒,主要是其促使大脑释放多巴胺、5-羟色胺等化学物质,进而点燃大脑的愉悦中心。

2.缓解压力

面对压力、焦虑万分的时候,一个拥抱、一个吻,都能让我们很快平静下来。

这就是因为接吻可促使大脑分泌催产素,其有利于降低焦虑情绪;另外,接吻还会减少压力激素(皮质醇)的分泌,可以让我们更从容。

3.消耗热量

很多朋友都有过这样的疑问:激情深吻后,为啥会肚子饿?

这是因为激吻的过程,不仅仅是嘴巴、舌头动一动,而是要调动全身的细胞都参与其中,所以消耗热量妥妥的。

有研究表明,接吻一分钟,平均消耗的热量是12卡。

(一个普通大小苹果的热量大概是50卡)

4.皮肤紧致

亲吻的过程,涉及面部三十余块肌肉的运动。

经常亲吻,会使它们始终保持一个紧张的状态,就像每天锻炼,肌肉状态就能保持最佳一样,每天都能美美哒。

5.预防蛀牙

为什么常说“湿哒哒”的一个吻呢?

这是因为接吻能刺激唾液腺分泌大量唾液,而唾液不仅能润滑口腔,还有利于清除粘在牙齿上的食物残渣,从而有助于预防蛀牙和其他口腔疾病。

6.降低血压

接吻时,愉悦的感觉会让全身血管扩张,面部等身体部位的血流会增加,从而降低血压。

血压降低的状态,也更利于心脏健康。

7.缓解疼痛

接吻时扩张血管、降低血压的另一个好处,就是可以缓解疼痛,尤其是头痛。而且接吻时,会促使内啡肽分泌,其对大脑有一定麻醉效果。

所以,下次头痛时,也是索吻的好时机哦。

8.增强免疫

口腔是细菌的一个大型聚集地,两个人接吻时,除了有唾液交换,细菌也会随之交换。

研究显示,10秒钟的一个舌吻,就会交换高达8000万个细菌。

这种细菌交换,有利于我们接触自己身体以外的其他菌种,进而增强免疫力。

好处再多,这2个地方也不能用力亲

无论在精神层面,还是身体层面,亲吻的好处都太多了。

情到深处,可不只是嘴巴,恨不得全身上下都种下“草莓印”。

但是!有2个部位,即使再爽,也不能用力亲。

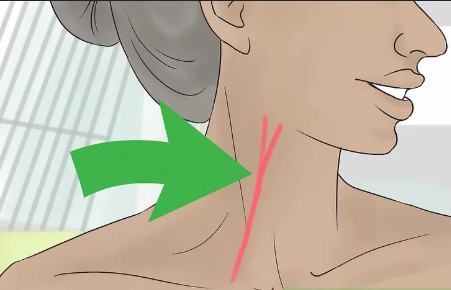

1.亲吻脖子——当心猝死

对待脖子一定要温柔,不只是用力亲吻,衣领过紧、使劲拥抱颈部等,都可能导致一种很危险的情况——颈动脉窦综合征。

颈动脉窦位于脖子两侧,左右各一,当我们向左或向右扭头时,颈部最明显的那块肌肉的前方中下三分之一处,就是颈动脉窦,负责调节人体血压、心跳。

一旦颈动脉窦被压迫,会造成心跳减慢和血压降低,长时间、用力的压迫,则可能引发昏厥、甚至呼吸心跳骤停等悲剧。

这种晕厥,短则3-5秒,长约1分钟左右。此时需要尽快实行心肺复苏,一般来说,几秒或十多秒病人就能舒缓过来。

不过,吻颈致死的病例还是比较罕见的,但吻颈引起的晕厥并不少见。

所以,亲吻脖子一定要轻柔,不可长时间、用力压迫或吮吸。

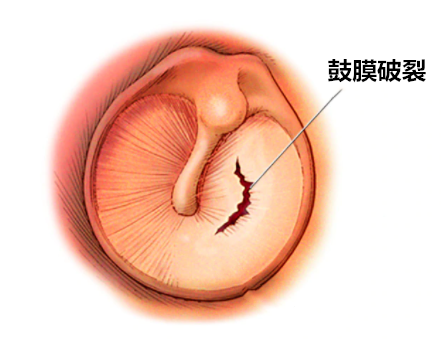

2.吮吸耳朵——警惕耳聋

耳朵是人体比较敏感的器官,吹气、亲吻都会让人不禁产生酥麻麻的快感。

所以,亲亲时,很多伴侣都不会放过耳朵。

如果只是亲亲耳垂、耳廓都无所谓,但是,意乱情迷之时,一不小心用力吮吸了外耳道,那就有可能让对方变聋哦。

掏耳朵的时候大家之所以小心翼翼,就是怕戳到外耳道深处那一层半透明薄膜——鼓膜。

用力吮吸,会造成薄膜两端压力不均衡,进而诱发鼓膜穿孔、破裂,导致耳鸣、听力下降等一系列后果。

所以,即使激情再盛,也要避开这个危险部位。

接吻能传播快乐,也会传染疾病

还有一点要注意的是,如果一方患有某些疾病,通常是携带某些细菌、病毒,那么通过接吻,也是有可能传染给对方的哦。

1.肝炎

甲肝、戊肝是可以通过粪口途径传播的。

所以,经常在外就餐,或一方已经感染,接吻时,双方正好都有口腔溃疡或出血,那么就极有可能将肝炎病毒传染给另一方。

2.EB病毒

感染EB病毒所致的疾病,称作传染性单核细胞增多症,俗称“接吻病”。

之所以这么叫,是因为通常是由成人亲吻小宝宝、或年轻人亲吻后才发生,当然除了亲吻以外,唾液、空气飞沫等途径也可传播。

其症状与感冒非常相似,如发烧、喉咙痛、全身疲乏等,但其与感冒不同的点在于,通常会有肝脾肿大、淋巴结肿大等特点。

没成想,小小一个吻,居然能讲出这么多大道理!

小脉赶紧亲了亲镜子里的自己,好好压压惊。参考文献:

[1] 世卫组织:全民健康覆盖

[2] 牛河.接吻对身体七大益处[J].农业知识(百姓新生活),2013,(7):20-21.

[3] 陈万臣.接吻会传染这些病吗[J].大众健康,2019,(10):116-117.

[4] 李桓,汪志山.异性亲吻外耳道口致鼓膜穿孔1例[J].临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2007,21(16):743-743.